泉州梨园戏

02/08/2008 8:41 am

梨园,原是古代对戏曲班子的别称。过去泉州一带对戏班子也叫大梨园某某班,小梨园某某班。梨园戏,就是流行于晋江、泉州、厦门、龙溪等闽南语系地区的古老戏曲剧种“上路老戏”、“下南老戏”和“戏子”(又称七子班)的统称。

梨园戏在发展进程中,又分为大梨园(成人班)和小梨园(孩儿班)。大梨园本地人俗称“老戏”,又有“上路”与“下南”之别。元代各省设“路”,泉州人习俗泛指北方(包括江西、浙江等省)曰“上路”,对自己则自称“下南人”。

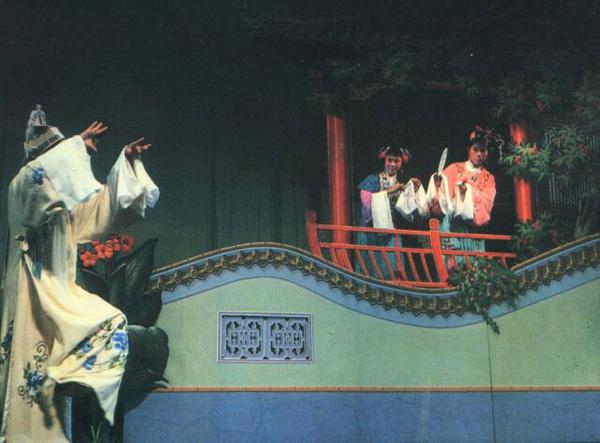

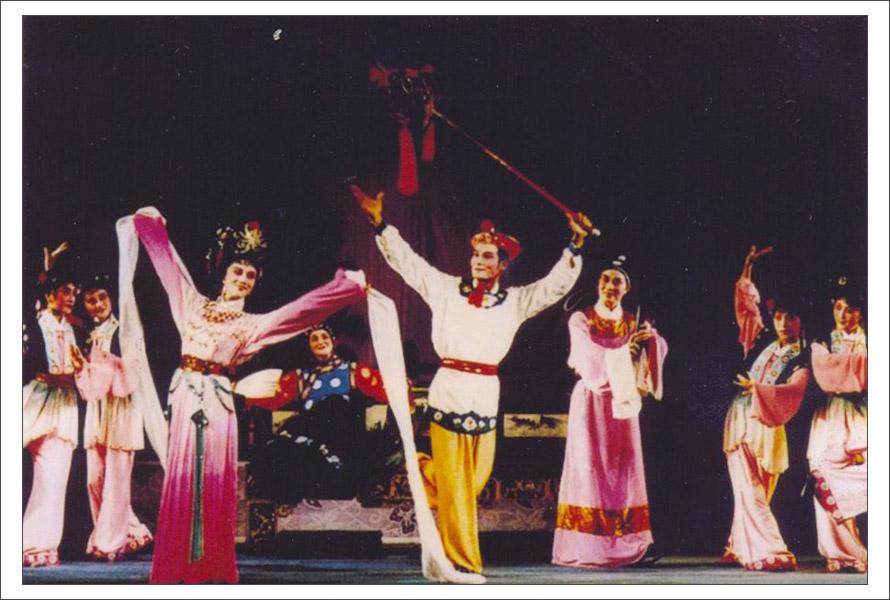

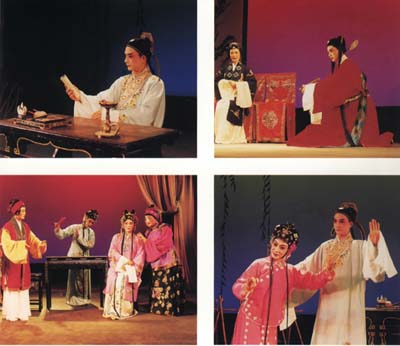

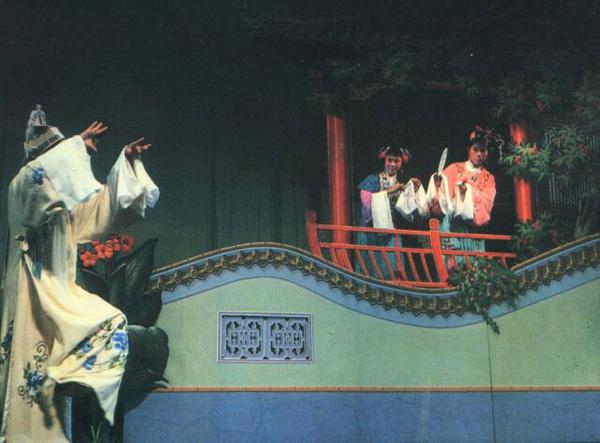

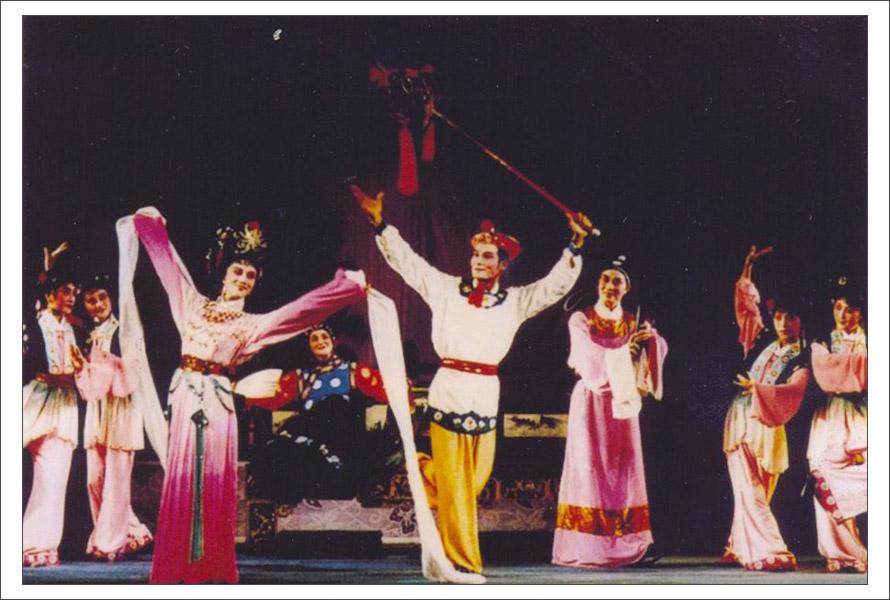

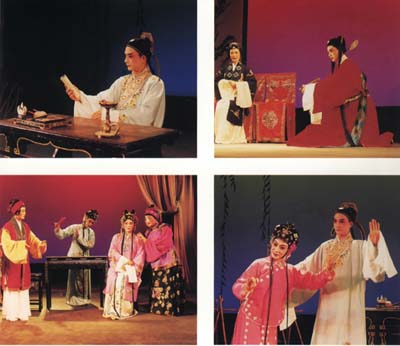

梨园戏的表演优雅细腻,有一套极其严谨的基本程式,称为“十八步科母”,如“举手到眉毛,分手到肚脐,拱手到下颏”等。大、小梨园的表演只有粗犷与细腻之差异。因为它的剧目都是文戏,所以武戏都用台词交代,作暗场处理(个别武打场面也独具一格)。

梨园戏的唱腔以南曲为主,三个流派各有其专用的曲牌和独特的风格。在唱念方面,要求“明句读”,讲究“喜怒衰乐,吞吐浮沉”。音韵上保留了许多古语言。方言土腔一律以泉州音为准,但也注意到不同人物身分与地方色彩,如《陈三五娘》中的五娘、益春是潮州人,就用潮州腔。整理上演的剧目有《陈三五娘》、《李亚仙》、《胭脂记》、《苏秦还乡记》、《王魁负桂英》、《吕蒙正》、《朱文》、刺桐舟》、《燕南飞》等。

梨园戏在发展进程中,又分为大梨园(成人班)和小梨园(孩儿班)。大梨园本地人俗称“老戏”,又有“上路”与“下南”之别。元代各省设“路”,泉州人习俗泛指北方(包括江西、浙江等省)曰“上路”,对自己则自称“下南人”。

梨园戏的表演优雅细腻,有一套极其严谨的基本程式,称为“十八步科母”,如“举手到眉毛,分手到肚脐,拱手到下颏”等。大、小梨园的表演只有粗犷与细腻之差异。因为它的剧目都是文戏,所以武戏都用台词交代,作暗场处理(个别武打场面也独具一格)。

梨园戏的唱腔以南曲为主,三个流派各有其专用的曲牌和独特的风格。在唱念方面,要求“明句读”,讲究“喜怒衰乐,吞吐浮沉”。音韵上保留了许多古语言。方言土腔一律以泉州音为准,但也注意到不同人物身分与地方色彩,如《陈三五娘》中的五娘、益春是潮州人,就用潮州腔。整理上演的剧目有《陈三五娘》、《李亚仙》、《胭脂记》、《苏秦还乡记》、《王魁负桂英》、《吕蒙正》、《朱文》、刺桐舟》、《燕南飞》等。

发表回响

发表回响